在日常生活和各种媒体中,我们常常会听到“马后炮”这个词,它不仅是一个成语,更是一种对某人在事情发生后才发表意见或评论的贬义形容,这种行为往往被视为不切实际、不负责任或缺乏预见性,本文将深入探讨“马后炮”的含义、来源、以及它如何被用来形容人,并分析其背后的社会心理和文化背景。

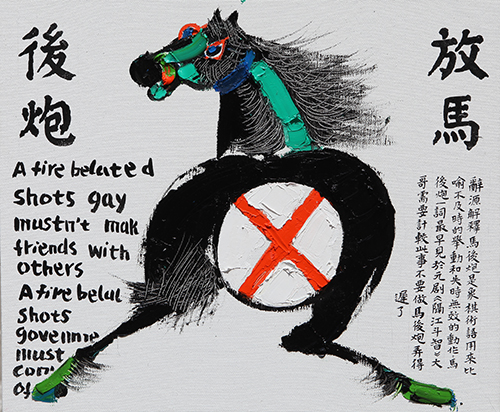

一、“马后炮”的含义

“马后炮”原意是指下棋时,在马已经走动之后,再在它后面放上炮来攻击对方的棋子,这种行为在棋局中并无实际意义,因为马已经移动,再放上炮也无法改变之前的局面,后来,这个词被引申为形容那些在事情发生后才提出意见或建议的人,他们的言论往往缺乏实际意义和价值,甚至可能因为缺乏预见性而显得荒谬。

二、“马后炮”的来源

“马后炮”的成语最早可以追溯到古代的象棋文化,象棋作为中国古代的智力游戏,不仅是一种娱乐方式,也蕴含了丰富的哲学思想和战略思维,在象棋对弈中,每一步棋都需深思熟虑,因为每一步都可能决定着整个棋局的胜负,而“马后炮”这一术语的出现,正是基于象棋中一种无效或迟缓的行动方式。

随着时间的推移,“马后炮”逐渐从象棋术语演变为一种社会现象的描述,它不仅用于形容那些在事情发生后才发表意见的人,还用来指代那些在决策过程中不积极参与、不提供有效建议的人,这种行为被视为缺乏责任感和前瞻性,因此带有明显的贬义色彩。

三、“马后炮”形容人的具体情境

1、事后评论:最典型的“马后炮”行为是在事情发生后,才发表一些无关痛痒或早已过时的评论,在新闻报道中,经常可以看到一些人在事件发生很久之后才发表一些“如果我当时在场会如何如何”的言论,这些言论往往缺乏实际意义,只能被视为无谓的自我安慰或对他人努力的轻视。

2、决策过程中的旁观者:在团队决策或项目执行过程中,“马后炮”的人往往只是旁观者,不积极参与讨论或提供建设性意见,当事情出现偏差或失败时,他们便开始发表一些“早知如此”的言论,试图推卸责任或显示自己的“先见之明”,这种行为不仅无助于问题的解决,还可能破坏团队的凝聚力和信任。

3、缺乏预见性的建议:有些人在事情发生前不发表意见,却在事情发生后提出一些毫无建设性的建议,这些建议往往基于对过去事件的片面理解或主观臆断,无法为未来的行动提供有效指导,在项目管理中,如果某项任务未能按时完成,“马后炮”的人可能会说:“我早就说过这个任务不可能按时完成。”这种言论不仅无助于问题的解决,还可能引起团队成员的反感。

四、“马后炮”的社会心理和文化背景

“马后炮”现象的普遍存在,反映了社会心理和文化背景中的一些深层次问题,它揭示了人们在面对不确定性时的心理状态——倾向于在事情发生后寻找借口或安慰自己,它反映了社会中的一种“旁观者效应”,即当人们看到其他人正在处理问题时,他们更倾向于保持沉默而不是积极参与。“马后炮”现象还与个人责任感和自我价值的认知有关——一些人通过在事后发表评论来寻求自我肯定和认同感。

从文化角度来看,“马后炮”现象也反映了中国传统文化中“事后诸葛亮”的观念,在中国传统文化中,人们往往更重视结果而非过程,更倾向于在事情发生后进行总结和反思,这种文化背景使得“马后炮”现象在某种程度上成为了一种社会常态,随着现代社会对效率和创新的追求,“马后炮”行为逐渐被视为一种不负责任和缺乏前瞻性的表现。

五、如何避免成为“马后炮”

1、积极参与:在决策和项目执行过程中,要积极发表自己的意见和建议,即使你的观点最终没有被采纳,但至少你参与了讨论并尽了自己的责任,积极参与也能让你更好地了解整个过程和问题所在,从而在必要时提供更有价值的建议。

2、提前准备:在事情发生前做好充分的准备和调研工作,了解问题的背景、可能的解决方案以及潜在的风险和挑战,这样在事情发生时,你就能提出更有建设性和前瞻性的意见和建议。

3、承担责任:不要把责任推给别人或推卸给“如果当时我在场会如何如何”的假设中,作为团队的一员或项目的参与者,要勇于承担自己的责任并积极寻找解决问题的方法,这样不仅能提升你的个人形象和信誉,还能增强团队的凝聚力和信任感。

4、保持谦逊:在发表意见时保持谦逊和尊重的态度,不要因为自己事后提出的建议而轻视他人的努力和贡献,同时也要学会倾听他人的意见和建议并从中学习到有价值的东西。

“马后炮”作为一种形容人的贬义表达其背后反映了人们在面对不确定性时的心理状态、社会中的旁观者效应以及个人责任感和自我价值的认知问题。“马后炮”行为不仅无助于问题的解决还可能破坏团队的凝聚力和信任感,因此我们要积极参与到决策和项目执行过程中去提前准备、承担责任并保持谦逊的态度这样才能更好地为团队和社会做出贡献并避免成为“马后炮”。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号