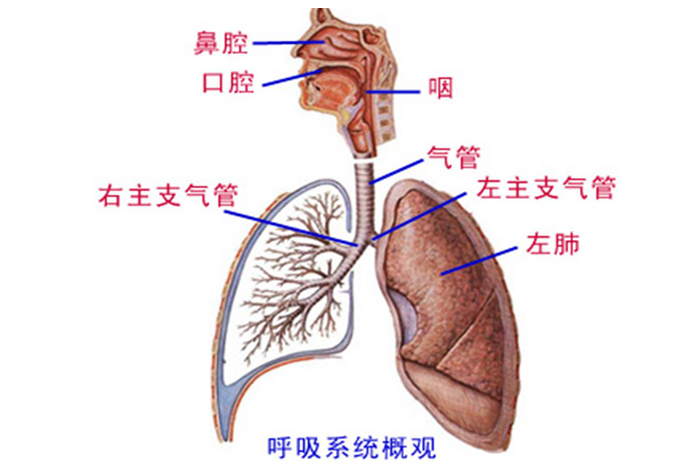

在新生儿护理的领域中,新生儿呼吸窘迫综合征(Neonatal Respiratory Distress Syndrome, NRDS)无疑是一个令人揪心且亟待攻克的医学难题,这一病症主要发生在早产儿中,由于肺泡表面活性物质(Surfactant)的缺乏或功能障碍,导致肺泡在呼吸过程中无法保持稳定,进而引发严重的呼吸困难和低氧血症,本文将深入探讨新生儿呼吸窘迫综合征的成因、临床表现、诊断方法及治疗策略,旨在为这一领域的科研人员和临床医生提供参考,同时也为家长们带来更多的理解和希望。

病因探析:早产与肺发育不全是主因

新生儿呼吸窘迫综合征多见于胎龄小于34周的早产儿,其根本原因在于这些早产儿的肺泡表面活性物质(Surfactant)合成不足或释放障碍,Surfactant是一种由肺泡Ⅱ型细胞分泌的脂蛋白复合物,能够降低肺泡表面张力,防止肺泡在呼气时塌陷,对维持正常呼吸功能至关重要,早产儿的肺发育尚未完全,尤其是肺泡Ⅱ型细胞的功能不成熟,导致Surfactant的生成和释放减少,从而引发NRDS,母亲在分娩过程中的某些并发症(如胎盘早剥、羊水污染等)也可能增加新生儿患NRDS的风险。

临床表现:从微妙到危急的信号

新生儿呼吸窘迫综合征的临床表现通常在出生后4-6小时内迅速显现,其典型症状包括:

1、进行性呼吸困难:患儿常表现为呼吸急促、鼻翼扇动、三凹征(即胸骨上窝、锁骨上窝及肋间隙在吸气时明显凹陷)。

2、发绀:由于缺氧,患儿的口唇、指趾等部位出现青紫色。

3、低氧血症和高碳酸血症:通过血液气体分析可发现氧分压降低,二氧化碳分压升高。

4、肺部X光或CT检查异常:可见肺部透亮度降低,出现“白肺”征象,即肺泡内充满液体,肺间质增宽。

诊断流程:精准识别,及时干预

诊断新生儿呼吸窘迫综合征需结合临床表现、体格检查及辅助检查综合判断,医生会观察新生儿的呼吸状态和皮肤颜色;通过血液气体分析评估氧合情况;X光或CT检查对确诊具有重要价值,值得注意的是,鉴于早产儿可能存在的其他并发症(如先天性心脏病、吸入性肺炎等),全面评估和鉴别诊断同样关键。

治疗策略:多学科协作,综合施策

1、呼吸支持治疗:对于轻症患儿,可给予鼻导管吸氧或头罩吸氧;对于中重度病例,则需使用呼吸机辅助通气,包括持续气道正压通气(CPAP)和机械通气(如SIMV、HFOV等),以改善氧合和减少肺损伤。

2、补充Surfactant:对于确诊为NRDS的早产儿,早期给予外源性Surfactant替代治疗已被证明能显著改善预后,这种治疗方法通过气管内给药,补充患儿体内缺乏的Surfactant,帮助恢复肺泡稳定性。

3、全身支持治疗:包括维持适当的体温、营养支持和预防感染等措施,以减少并发症风险,促进患儿整体健康恢复。

4、多学科合作:由于NRDS的治疗涉及儿科、新生儿科、呼吸治疗、重症监护等多个领域,因此建立由这些专业人员组成的多学科团队至关重要,以确保治疗方案的全面性和有效性。

未来展望:科研与临床并进,共克难关

尽管当前对新生儿呼吸窘迫综合征的治疗已取得显著进展,但仍有诸多挑战待解,未来研究将聚焦于Surfactant的合成机制、新型Surfactant制剂的开发、以及更精准的早期诊断技术等方面,通过基因编辑技术探索遗传因素在NRDS发病中的作用,也为预防和治疗提供了新的思路,加强围生期保健教育,提高早产儿的存活率和生存质量也是长期努力的方向。

新生儿呼吸窘迫综合征是新生儿医学领域的一项重要挑战,它要求我们不断深化对疾病机制的理解、优化治疗手段并加强跨学科合作,通过不懈的努力和探索,我们有理由相信,未来将有更多患儿能够战胜这一难关,健康成长。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号