在全球抗击新冠疫情的特殊时期,疫苗接种成为了保护民众健康、阻断病毒传播的重要手段,一则关于“国家叫停不打疫苗不许出行”的政策引起了广泛关注与讨论,这一政策旨在通过行政措施促进疫苗接种覆盖率,以保障公共卫生安全,该政策也引发了关于个人自由、公民权利与公共卫生之间平衡的深刻思考,本文将探讨这一政策的背景、影响以及如何在保障公共卫生安全的同时,尊重和保护每个人的基本权利。

一、政策背景:疫情挑战下的公共健康考量

自新冠疫情爆发以来,全球各国纷纷采取了一系列严格的防疫措施,包括封锁城市、实施社交距离、推广口罩佩戴等,尽管这些措施在某种程度上减缓了疫情的蔓延速度,但病毒变异和免疫逃逸现象的出现,使得疫苗接种成为更为有效的防控手段,疫苗不仅能够显著降低感染风险,还能有效减少重症和死亡病例,是构建群体免疫屏障的关键。

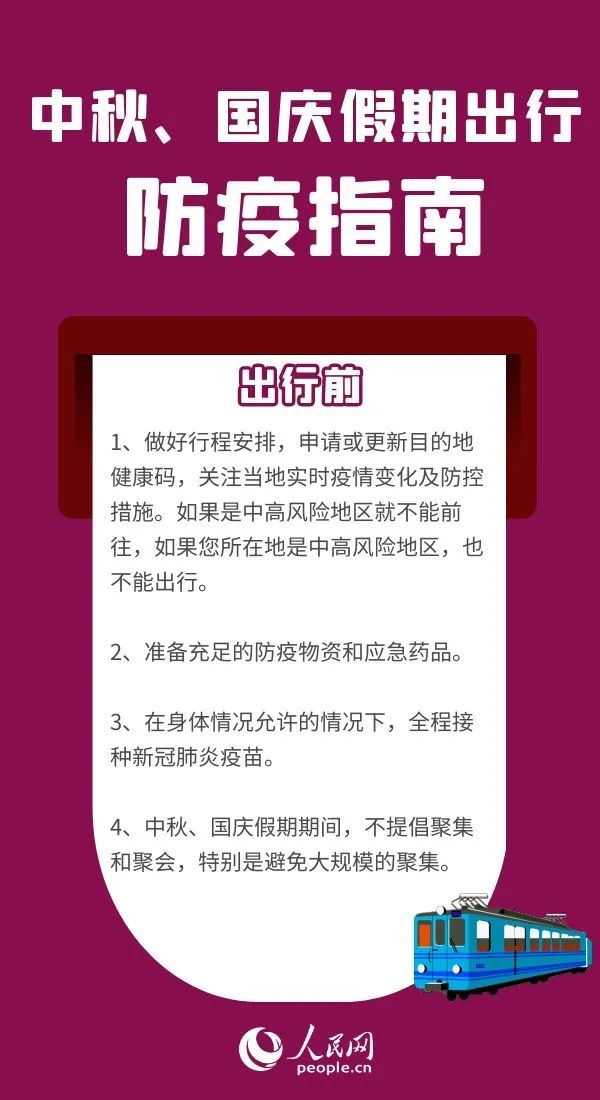

在此背景下,“不打疫苗不许出行”的政策应运而生,这一政策旨在通过限制未接种疫苗者的某些自由,如禁止其乘坐公共交通工具、进入公共场所等,来激励更多人主动接种疫苗,其初衷是出于对公共健康的高度负责,希望通过集体行动来保护大多数人的安全。

二、政策影响:个人自由与公共利益的碰撞

尽管“不打疫苗不许出行”政策在短期内可能有效提升疫苗接种率,但其潜在的社会影响不容忽视,这一政策触及了个人自由与公共利益之间的微妙平衡,每个人都有选择是否接种疫苗的权利,这种权利被视为个人自主权的一部分,强制性的出行限制可能被视为对个人选择自由的侵犯,引发公众对于政府权力边界的担忧。

该政策可能加剧社会分裂与不平等,不同群体之间在疫苗接种意愿、能力及条件上存在差异,如老年人、残障人士、低收入群体等可能因各种原因难以获得或不愿接种疫苗,如果仅凭是否接种来决定出行权利,无疑会加剧这些群体的边缘化,形成新的社会不公。

该政策还可能引发“疫苗犹豫”现象的加剧,对于那些对疫苗安全性、有效性持怀疑态度的个体而言,强制性的出行限制可能进一步加深他们的不信任感,甚至导致部分人选择不接种疫苗以示抗议,从而形成恶性循环。

三、平衡之道:智慧防疫与尊重权利的双重保障

面对这一困境,如何在保障公共卫生安全的同时尊重和保护每个人的基本权利成为亟待解决的问题,政府应加强信息透明与科普宣传,通过科学、客观的渠道向公众传达疫苗的安全性和有效性信息,消除不必要的恐慌和误解,提供便捷、可及的接种服务,特别是针对弱势群体,确保他们能够平等地获得疫苗接种的机会。

政策制定应更加注重人性化与灵活性,可以探索“劝导+激励”相结合的方式,如提供接种后的健康保险、旅游优惠等激励措施,同时保留必要的医疗豁免权,确保特殊情况下的公平与包容,建立完善的监督机制和投诉渠道,确保政策的执行既严格又公正,避免滥用权力或过度干预个人自由。

社会各界应共同参与构建一个理解、支持与合作的氛围,媒体应负责任地传播信息,避免制造恐慌;医疗机构应提供专业、耐心的咨询服务;社区和志愿者组织可以组织互助小组,帮助那些因各种原因难以自行接种的群体,通过这些努力,我们可以在维护公共卫生安全的同时,也保护每个人的尊严与自由。

“不打疫苗不许出行”政策的出台,反映了国家在疫情防控中面临的复杂挑战与艰难抉择,在追求群体免疫的同时,我们必须深刻理解并尊重每个人的选择权与自由权,通过智慧的政策设计、全面的信息传播、人性化的服务以及全社会的共同努力,我们可以在公共卫生安全与个人权利之间找到最佳的平衡点,我们才能构建一个既安全又自由的社会环境,让每个人都能在疫情的阴霾下享受到应有的生活自由与尊严。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号